“熱中症は防げる災害”——だからこそ、備えが問われる時代に

2025年6月1日、「熱中症対策」が企業にとって“努力義務”から“明確な義務”へと変わりました。

背景には、暑さが剥げる中、毎年多くの労働者が命を落としているという深刻な現状があります。

原因の一つは、現場の実態をしっかり把握した対策が行き届いていなかったこと。 この法改正により、危険のサインを「気づく」「報告する」「応急処置する」、そして「繰り返さない」ための体制を、全社員で定着させることが求められます。

現場の安全を支えるのは、現場だけの責任ではありません。

事務、組織、管理のサイドからの支えは、実は保健体制の要所となる「現場のラインライフ」です。

今回は、そんな現場を支える継続的な実務を、従業員を守るために、会社を守るために、どう構築するかを当事者視点で解説します。

- 2025年からの熱中症対策義務化の背景と目的

- 企業が取るべき5つの具体的対応策

- リスク評価・マニュアル整備・従業員教育・応急対応・補助金活用まで

- 現場と管理部門の連携で“命を守る体制”をどう構築するか

リスク評価と作業環境の見える化

熱中症のリスクを的確に把握し、具体的な対応策につなげるためには、まず作業環境の現状を「数値」で見える化することが欠かせません。

感覚や経験に頼った判断だけでは、対策が遅れたり、見落としが生じたりする恐れがあります。

その第一歩として、多くの企業が取り組んでいるのがWBGT値の測定と管理体制の整備です。

WBGT値の測定と管理基準

熱中症リスクを科学的に把握するには、「WBGT値(暑さ指数)」の常時モニタリングが不可欠です。 環境省が定めた基準では、WBGT28℃以上(もしくは気温31℃以上)で1時間以上作業が行われる場合、法的義務が発生します。

例えば建設現場では、ポータブルWBGT測定器を常設し、毎時の記録を行う企業が増えています。

事務所では、記録の管理と月次報告書の作成、異常値が出た際の連絡フロー整備を担うのが実務面でのポイントです。

作業環境改善のための具体策

現場では、遮熱シートの設置、送風機の増設、日陰スペースの整備など、物理的な対策が基本です。

これに加え、会社側としては「高温日には作業時間を短縮」「休憩の頻度を増やす」といったルールを文書化し、掲示や全体メールなどで周知徹底を図る体制づくりが求められます。

現場との連携で「兆候」を早期発見

リスクを「現場任せ」にしないために、現場とバックオフィスとの定例ミーティングや、熱中症に関するヒヤリハットの共有会議なども有効です。

小さな異変に早く気づくことが、大きな事故を防ぐ第一歩です。

マニュアル整備と対応手順の強化

熱中症の発症を未然に防ぐだけでなく、万一発生した際に迅速かつ的確な対応ができるようにするためには、マニュアルの整備が不可欠です。

単なる紙の書類として置くだけでは意味がありません。

現場の誰もが理解し、すぐに行動できるような「実用性」をもった内容にすることが求められます。

手順書とフローチャートの整備

労働安全衛生規則の改正では、体調不良時の報告体制と、それを受けた対応措置の手順を「書面で整備し、従業員に周知すること」が義務づけられています。

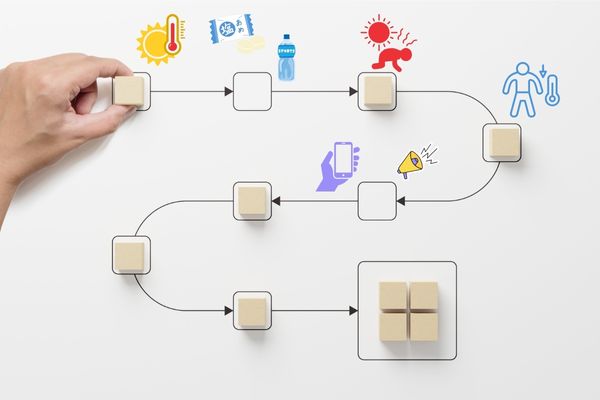

その際に有効なのが、フローチャート形式の手順書です。

「作業中に異常を訴える→監督者へ報告→作業を中断→冷却措置→医療機関へ連絡→記録作成」という一連の流れを、誰が・何を・どうするのか明記しておくことで、現場の混乱を防ぐことができます。

カスタマイズ可能なマニュアルの工夫

全社共通のルールだけでなく、部署や現場の特性に合わせた補足マニュアルの作成もおすすめです。

たとえば「炎天下の屋外作業を含む現場」「空調の効かない倉庫作業」「搬送を伴う業務」など、作業環境ごとに重点項目や対処方法が異なるため、それぞれに対応した資料を用意することで、より実効性のある体制を構築できます。

配布・掲示・共有方法の工夫

作成したマニュアルは、単に保管するのではなく、現場に掲示したり、朝礼やミーティングで定期的に読み合わせたりするなど、繰り返しの共有を通じて自然に定着させる仕掛けも重要です。

社内チャットやインターネット上での共有も、従業員がいつでもアクセスできる環境整備として有効です。

教育・情報共有と予防の習慣化

マニュアルを整備しても、それが現場で生きた知識として機能しなければ、実効性は得られません。

重要なのは、従業員一人ひとりが「熱中症リスクに気づき、適切に行動できる状態」を日常的に維持できることです。

この章では、そのための教育・情報共有のあり方を具体的に見ていきます。

教育機会の定期化と実践型研修

熱中症対策に関する教育は、年1回の衛生教育だけでは不十分です。 たとえば、

- 夏前に実施するeラーニング講座

- 朝礼でのミニ講座や事例共有

- 実技を伴う応急処置訓練 といった「繰り返し+実践」の形式で、知識を定着させることが効果的です。

特に応急処置や報告手順は、実際に声を出してやってみる「ロールプレイ方式」が推奨されます。

情報の「可視化」と「日常化」

教育と並行して、日々の職場環境に熱中症予防を「見える化」していくことも大切です。

たとえば:

- WBGT値をホワイトボードに掲示(更新担当をローテーション制に)

- 「本日の暑さ警戒レベル」を社内SNSやLINEで共有

- ポスターやイラスト入りの注意喚起をトイレ・休憩所などに貼付

といった工夫により、従業員の意識に自然と入り込む環境が整います。

チームで支える“声かけ”文化の醸成

教育と制度だけでなく、「調子どう?」「水飲んだ?」といった日常的な声かけが最も効果的な予防になります。

一人ひとりが自分の体調を正しく評価するのは難しいからこそ、周囲のちょっとした気づきが事故防止に直結します。

「声をかけ合う」「報告をためらわない」チーム文化をつくるためには、管理職やリーダー層が率先して発信する姿勢が鍵になります。

応急対応・報告フローの整備

万が一、熱中症が疑われる症状が発生したときに迅速な対応をとれるかどうかは、命を守るうえで決定的に重要です。

この章では、緊急時に備えた応急処置・報告体制の構築について、現場と本部が連携して取り組むポイントを解説します。

初期対応の基本と判断ポイント

熱中症は、初期の段階で適切な処置が行われれば重症化を防げる可能性が高いです。

「めまい」「ふらつき」「頭痛」「吐き気」「異常な発汗」などの症状を示す従業員がいた場合は、まず作業から即時離脱させ、日陰や涼しい場所に移動させます。

その後、冷却(氷のう、冷却シート、冷房)・水分補給・体温測定を行い、状態を観察します。

緊急連絡と社内報告のルール化

応急処置後、症状が改善しない場合は迷わず救急搬送の判断を行うべきです。

その際の連絡先(上司、産業医、救急、家族)を一覧にした「緊急時連絡表」を全現場に常備しておくと安心です。

また、社内報告用のテンプレート(発生時間、場所、症状、対応内容、関係者、報告者)をあらかじめ用意しておくことで、事後対応の質とスピードが格段に向上します。

情報共有と再発防止のための記録管理

発生した事例は、単に記録するだけでなく、全社的に共有し再発防止につなげることが重要です。

具体的には:

- ヒヤリハット報告書と統合した熱中症記録フォーマットの活用

- 定期的な安全衛生会議での共有

- 「こうすればよかった」事後検証と改善策の提案

こうした蓄積が、次の事故を防ぎ、現場の安全文化を育てる土台となります。

罰則・補助金・続く対策の仕組み

法改正にともない、企業には「罰則付きの義務」が課されることになりました。

しかし同時に、対策のための補助金制度も整備されつつあります。この章では、リスクと支援の両面を把握し、今後の体制構築にどうつなげていくかを整理します。

義務違反時の罰則と企業リスク

労働安全衛生規則に基づく熱中症対策を怠った場合、企業は以下のような処罰を受ける可能性があります:

- 6か月以下の懲役

- 50万円以下の罰金

加えて、労働基準監督署による是正勧告や、企業イメージの毀損、従業員の離職リスクといった、実務的な損失にもつながります。

特に近年は、SNSや口コミで労働環境の悪さが拡散されることも多く、「未対応=企業リスクの放置」と見なされる可能性もあります。

活用できる補助金・助成制度

一方、国や自治体は熱中症対策を促進するための支援制度も用意しています。

- 業務改善助成金:空調設備・空調服・休憩スペースの整備などに対して最大600万円まで支給

- エイジフレンドリー補助金:高齢者の安全確保を目的に、作業環境改善に対して上限100万円の補助

- 地域独自の補助制度:都道府県によっては、独自に熱中症対策補助金を設けているケースもあります

最新情報は、厚生労働省の特設サイトや労働局、自治体の公式HPなどで定期的に確認することが重要です。

今後に向けた体制強化の考え方

義務化対応は「ゴール」ではなく、「スタート」です。

今後の熱中症対策において、企業が取り組むべき継続的施策としては:

- 定期的なリスク評価と見直しのサイクルを設ける

- 社内担当者のスキルアップ(外部研修・資格取得など)

- デジタル活用によるWBGT自動監視、アラート通知システムの導入

「人を守る会社」は、長く選ばれる会社でもあります。

短期的な義務対応で終わらせず、職場文化として根づく仕組みを整えていくことが、今後の企業価値にもつながっていくでしょう。

まとめ 「義務」から「文化」へ——安全意識を企業価値に変える

ここまで解説してきたとおり、2025年の法改正によって、熱中症対策は企業の明確な義務となりました。

しかし、この義務化を「単なる compliance(法令遵守)」として捉えるのではなく、「従業員を守る企業文化の一部」として定着させていくことが、今後の競争力ある職場づくりに欠かせません。

- 現場のリスクを数値で見える化し、適切に管理する

- 誰もが理解できるマニュアルを整備し、即対応できる体制を構築する

- 教育と共有で“気づく力”と“声かけ文化”を育てる

- 万が一に備えた応急対応フローと報告体制を明確にする

- 補助金を活用しつつ、罰則リスクを回避し、継続的に改善していく

これら一つひとつの取り組みが、「安心して働ける職場」「人を大切にする会社」としての信頼を築く柱になります。

熱中症対策を「義務」で終わらせず、「文化」として根づかせる。

その意識と行動こそが、企業の未来を守る最も確実な一歩です。